LISIEUX

La ville est située en plein cœur du pays d’Auge dont elle est la capitale. Elle est donc entourée du caractéristique bocage normand où se mêlent l’élevage (principalement de vaches laitières) et la culture de la pomme à cidre. (dont on tire le cidre et le calvados, et aussi le pommeau).

Lisieux est l’ancienne capitale du peuple gaulois, dont certaines personnes les appels les Gaulois réfractaires en l’an de grâce 2021..!

Moyen Âge.

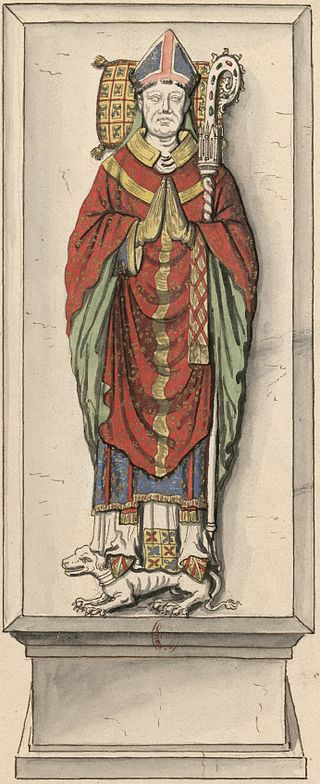

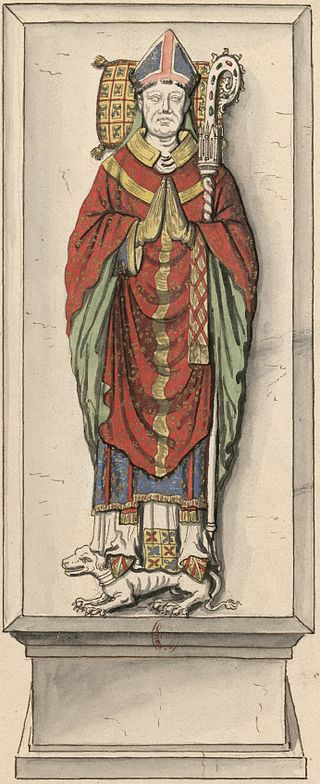

Ce n’est qu’après la chute de l’Empire romain que la ville devient siège épiscopal sous la dépendance du métropolitain de Rouen. La juridiction de l’évêque de Lisieux s’exerçait sur l’actuel Lieuvin et le pays d’Auge.

Elle correspondait probablement au cadre administratif du pouvoir romain, lui-même dans les limites de l’ancien territoire des Lexovii selon un processus fréquent ailleurs. L’évêque, chose rare en France de l’Ouest, était aussi titulaire d’un comté comprenant la ville et sa banlieue.

Les évêques possédaient plusieurs résidences dont une à Rouen dit Hôtel de Lisieux ou encore un manoir à Canapville dit Manoir des évêques. Quelques-uns sont restés célèbres, ainsi Fréculf au IXe siècle, ami de Raban Maur, abbé de Fulda en Allemagne.

Lors des incursions des Vikings, le siège épiscopal est délaissé et reste vacant quelques années. À l’époque ducale, Herbert, puis Hugues d’Eu érigent la cathédrale romane.

Par la suite, est édifiée une cathédrale gothique dont l’un des évêques de l’époque, Nicolas Oresme, a laissé son nom comme érudit et précepteur de Charles V.

Le 2 août 1346, au début de la guerre de Cent Ans, la ville est ravagée. Sous l’occupation anglaise, Pierre Cauchon, qui briguait l’archevêché de Rouen, est en fait élu à Lisieux en 1432, où il sera enterré dans la chapelle axiale de la cathédrale qu’il avait fait ériger.

En 1449, l’armée royale de Charles VII prend la ville au bout de trois jours. La ville est entourée d’une véritable enceinte précédée de douves profondes en 1491. L’enceinte était flanquée de vingt tours et percée de quatre portes.

Au XV, siècle, après la guerre de Cent Ans, l’industrie drapière s’installe dans la ville et elle conserve la protection royale par Louis XI.

XX siècle

Avec le développement du culte de sainte Thérèse au XXe siècle, une grande église néo byzantine lui est dédiée sur une des collines entourant la ville. Elle supplante vite en renommée l’ancienne cathédrale, convertie en église paroissiale.

La dévotion à sainte Thérèse, qui vécut au Carmel de Lisieux, en fait la deuxième plus importante ville de pèlerinage de France (après Lourdes). En 1907 a lieu le premier décollage d’un hélicoptère, réalisé par Paul Cornu.

© Little Trice

© Little Trice

© Little Trice

© Little Trice

© Little Trice

© Little Trice

© Little Trice

© Little Trice

© Little Trice

La basilique Sainte-Thérèse est bénie le 11 juillet 1937 par Mg Eugenio Pacelli, légat du pape et futur Pie XII. Avant 1944, Lisieux était surnommée la « capitale du bois sculpté », car ses rues étroites étaient bordées de maisons médiévales à pans de bois sculptés en encorbellement et aux façades ouvragées, abritant des commerces centenaires. Les 6 et 7 juin 1944, les bombardements alliés détruisent la ville aux deux tiers, notamment le monastère bénédictin. Les troupes alliées libèrent la ville le 23 août 1944. Le 2 juin 1980, le pape Jean-Paul II vient à Lisieux lors de sa première visite officielle en France comme pape.