LE MARAIS POITEVIN – « LA VENISE VERTE »

Aménagé par l’homme dès le XIe siècle, le Marais poitevin est composé de trois grands ensembles liés à son fonctionnement hydraulique : le marais maritime, le marais desséché, le marais mouillé.

Des milliers de kilomètres de fossés, canaux et rigoles creusés, des millions d’arbres plantés pour fixer les berges, autant de témoignages d’une relation étroite avec l’eau.

Ce réseau hydraulique, résultat d’un aménagement qui a évolué au fil des siècles, permet d’atténuer les effets des variations de précipitations saisonnières : inondations en hiver, assèchements en été.

En 1199, Pierre 1e de Voluire ou Volvire, seigneur de Chaillé, demande à Ostensius, abbé de Moreilles, de creuser le canal de Bot Neuf, aujourd’hui appelé canal du Clain . Dans une charte de 1217 Pierre de Volvire permet à la coalition des abbayes de Saint-Michel, de l’Absie, de Saint-Maixent, de Maillezais et de Nieul de creuser un canal pour dessécher les marais du Langon et de Vouillé.

Il a été appelé « canal des Cinq-Abbés« , un nom évocateur de ce contexte. Dans le Congrès archéologique de France de 1863, il est donné la date du 15 juillet 1200 pour la première charte ; 1217 seraient la date d’achèvement . D’autres grands canaux évacuateurs sont creusés par la suite.

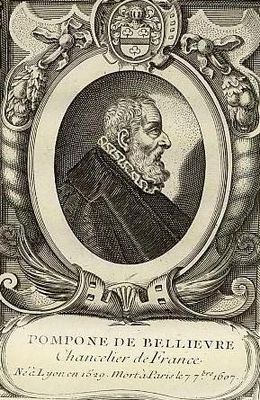

Les travaux d’assèchement sont repris et intensifiés sous Henri IV qui, dans une perspective de reconstruction, accorde divers privilèges à des investisseurs huguenots originaires des Pays-Bas et de Flandre.

Nommé par édit le