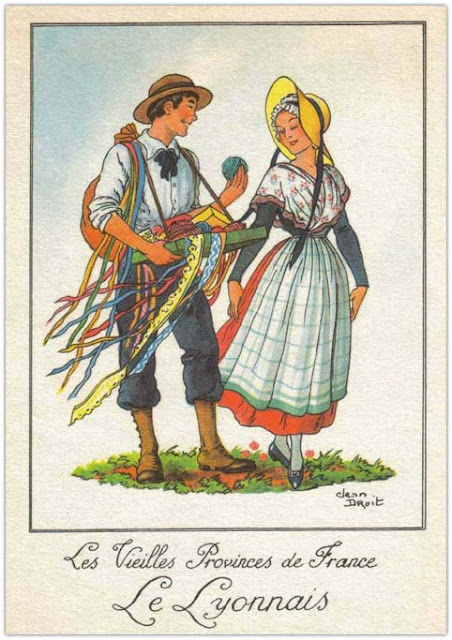

LYON

Il y a des endroits que l’on aime plus que d’autres sans pouvoir l’expliquer, c’est ainsi. Lyon en fait partis, j’adore cette ville, son passé tellement riche, celui des Canuts, et de Guignol, ses traboules, et ses deux cours d’eau ; la Saône et le Rhône.

Vingt siècles d’histoire, une situation admirable au confluent de la Saône et du Rhône confèrent à Lyon une physionomie unique. La Saône et le Rhône offrent le magnifique spectacle de leur cours contrastés, aux pieds des deux célèbres collines de Fourvière et de la Croix-Rousse, face à la basse plaine Dauphinoise. Venue du Nord, la Saône contourne le petit massif du Mont-d’or et arrive dans Lyon. Le Rhône arrive des Alpes en un large flot.

La Saône

La Saône prend sa source dans le département des Vosges, à 405 m d’altitude. C’est une rivière de 480 km de longueur.

Le Rhône

Il prend sa source au glacier du Rhône, en Suisse, à une altitude de 2 209 m, à l’extrémité orientale du Valais, dans le massif des Alpes uranaises. Long de 812 km. Il est le plus puissant et le plus rapide des grands fleuves français. C’est aussi le plus majestueux.

La capital des Gaules

D’après une légende celte, deux princes, s’arrêtent au confluent et décide d’y construire une ville. Tandis qu’ils creusent les fondations, une nuée de corbeaux s’abat autour d’eux. Reconnaissant là une intervention divine, ils appellent leur cité Lugdunum, la colline des corbeaux.

Décidé, à conquérir la Gaulle, César établit ici son camp de base ; après sa mort, l’un de ses lieutenants, y installe des colons romains. Agrippa, qui a reçu d’Auguste la mission d’organiser la Gaulle, choisit Lugdunum pour capital. Le réseau des routes impériales s’établit au départ de Lyon : cinq grandes voies rayonnent vers l’Aquitaine, l’Océan, le Rhin, Arles et l’Italie. L’Empereur Claude y naît.

Le christianisme

Lyon est devenue le rendez-vous d’affaire de tous les pays. Soldats, marchands ou missionnaires arrivant d’Asie mineure se font les propagateurs du nouvel évangile et bientôt grandit dans la ville une petite communauté chrétienne.

En 177, éclate une émeute populaire qui aboutit aux célèbres martyres de saint Pothin, de sainte Blandine et de leurs compagnons. 20 ans plus tard, 18 000 chrétiens se font massacrer, parmi eux figure saint Irénée, successeur de saint Pothin

Lyon au Moyen Âge

Après le règne de Charlemagne, legs et dots font passer Lyon de mains en mains. Finalement, la ville tombe sous l’autorité temporelle des archevêques. C’est une grande époque de construction. À Lyon et dans tout le Lyonnais s’élève une floraison d’églises et d’abbayes.

Le règne de la Belle Cordière

À la fin du 15e siècle., la création des foires et le développement de la banque attirent les commerçants de l’Europe entière. La vie mondaine, intellectuelle et artistique s’épanouit, stimulée par la venue de François 1er et de sa sœur, la reine Marguerite.

De célèbres « libraires » : Jean Meumeister, Jean de Tourne, Guillaume Roville, portent au loin le renom de l’imprimerie Lyonnaise, qui compte 100 ateliers en 1515. Peintres, sculpteurs, céramistes, imprégnés de culture italienne, préparent la Renaissance française.

À Lyon, brille des poètes comme Maurice Scève et Clément Marot, des conteurs comme Rabelais. Mais c’est une Lyonnaise, Louise Labé, qui incarne l’esprit de l’époque, tant par sa grâce et sa beauté que par sa veine poétique.

À 20 ans, Louise sait le grec, le latin, l’espagnol, l’italien et la musique. Mariée au bonhomme cordier Ennemond Perrin, la « belle Cordière » ouvre un salon aux poètes, aux artistes, aux érudits. Elle compose des odes, des sonnets, des épîtres.

Pyroscaphe, montgolfière et jacquard

Les lettres et les arts ont triomphé à Lyon au 16e siècle. Les sciences y prennent leur revanche au 18e siècle, avec les frères Jussieu, illustres botanistes, Bourgelat qui fonde en 1762, la première école vétérinaire d’Europe.

En 1783, Jouffroy expérimente sur la Saône la navigation à vapeur avec son « Pyroscaphe » qui lui rapportera guère que le surnom ironique (et méchant) de « Jouffroy la pompe » ; en 1784, Joseph Montgolfier et Pilâtre de Rosier réussissent, une des premières ascensions en aérostat. Quelques années plus-tard, Ampère le grand physicien, Jacquard avec son métier à tisser, révèle à leur tour un génie inventif.

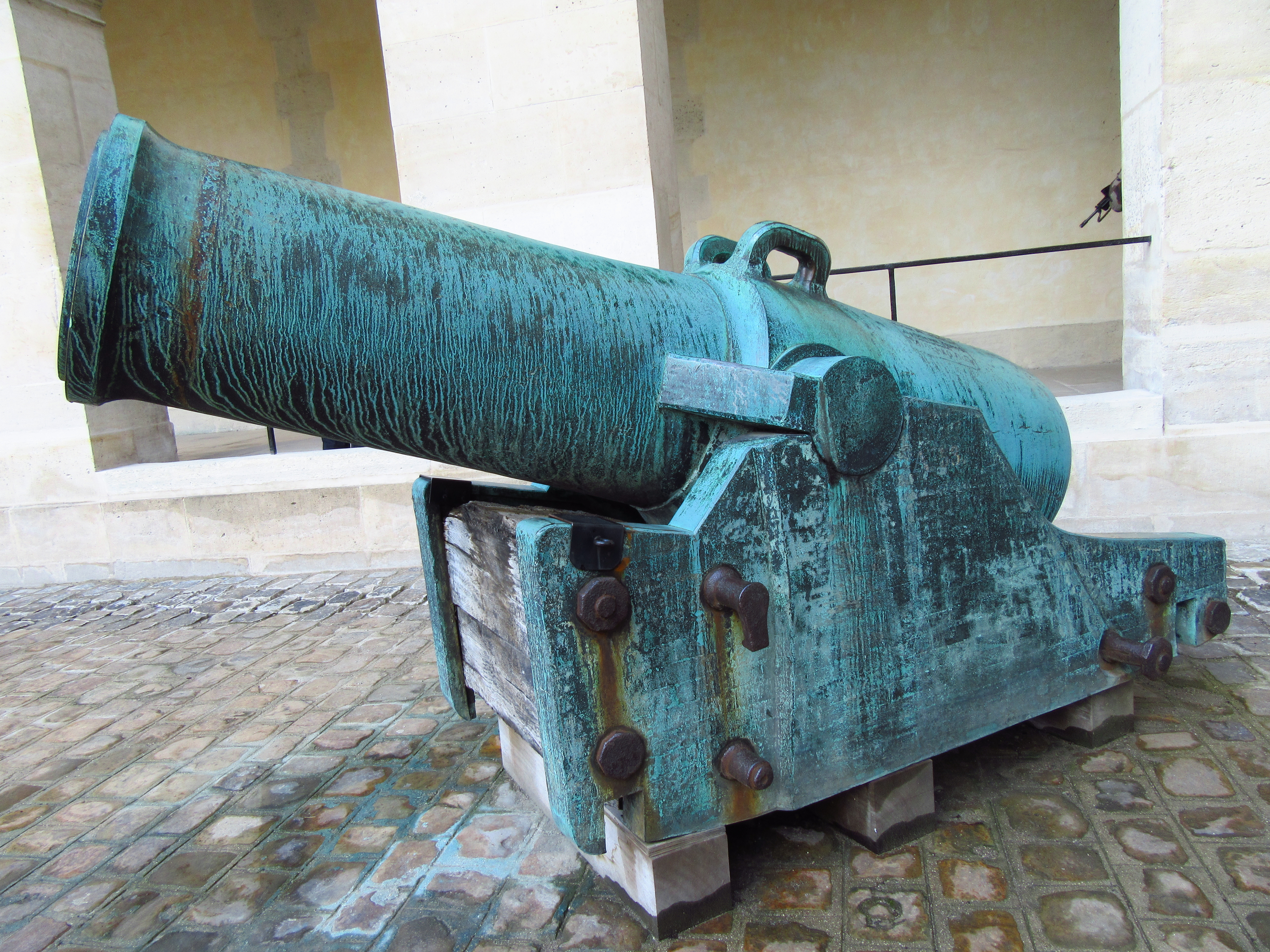

Lyon n’est plus

1793, le comité de Salut Public rend le célèbre décret « Lyon fit la guerre à la liberté, Lyon n’est plus ». Et, pour punir la ville de la résistance qu’elle a opposée à la Convention, la Terreur y prend un caractère terriblement violent. Couthon prescrit la destruction des maisons de Bellecourt. Chaque jour d’innombrables Lyonnais périssent, victimes de l’exaltation des agents de Robespierre.

Guignol

Guignol, la sympathique marionnette de bois dont la renommée s’étend à toute la France, sa femme Madelon et son habituel partenaire Gnafron, à la belle voix éraillée par le Beaujolais, incarnent l’esprit populaire Lyonnais. Laurent Mourguet, le créateur, était un tisserand Lyonnais né en 1769. Les quelques voisins auxquels il présente d’abord sa comédie constituent un public enthousiaste.

L’industrie de la soie

C’est la soie qui, au 16e siècle, a fait de Lyon une grande ville industrielle. En 1536, le piémontais Etienne Turquet propose d’amener à Lyon des tisseurs génois de soie et de velours et d’y établir une manufacture.

En 1804, Jacquard, s’inspirant d’une machine de Vaucanson, invente un métier qui permet à un seul ouvrier de faire le travail de six. Le quartier de la Croix Rousse se couvre alors de ses maisons-ateliers caractéristique : leurs étages élevés abritent les métiers sur lesquels les « canuts » tissent la soie fournie par le fabricant.

La foire de Lyon

Au Moyen Âge, Lyon est l’une des « clefs du royaume », à la frontière des pays de Savoie, Dauphiné, Italie, et Allemagne d’un côté, Beaujolais, Bourgogne, Languedoc, Forez et Auvergne de l’autre. Le jour ou le Dauphin, futur Charles VII y établit deux foires franches par an, il fait de Lyon un des plus grand entrepôts du monde.

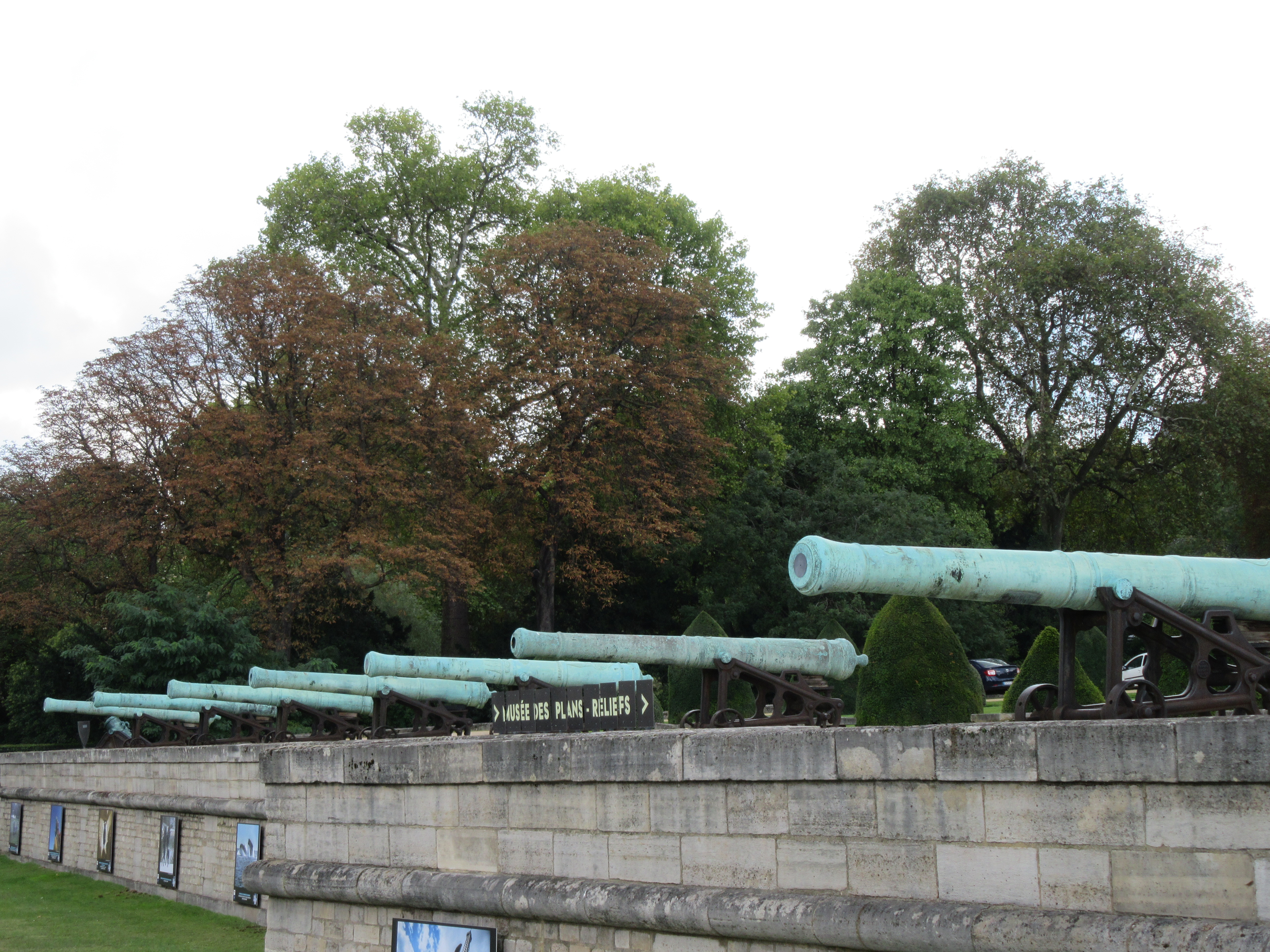

Basilique Notre-Dame-de-Fourvière

Lieux de pèlerinage célèbre, la basilique a été élevée après la guerre de 1870 à la suite d’un vœux de Monseigneur de Genouilhac : l’archevêque de Lyon s’était engagé à construire une église si l’ennemi n’approchait pas de la ville. Des murailles crénelées pourvues de mâchicoulis et flanquée de tours octogonales constituent un mélange curieux d’élément byzantins et moyenâgeux